| 丂 |

|

乧偔偳偄傛偆偱偡偑丄偄傢備傞慻傒棫偰俹俠乮俙俿屳姺婡乯偺僐僩偱偼偁傝傑偣傫丅

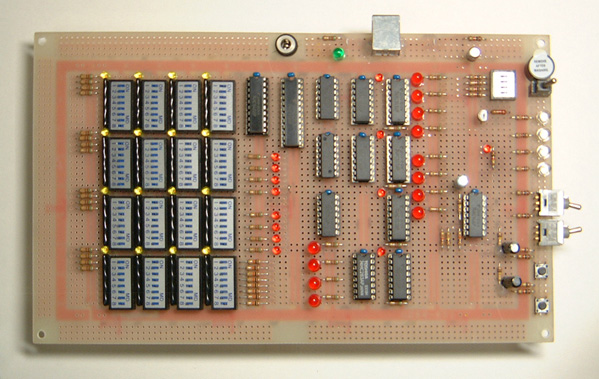

偙偙偵嵹偣偨儅僔儞偼 惓恀惓柫丄夞楬儗儀儖偐傜愝寁偟偨儌僲偱偡丅

仠偍幨恀

偲偄偆傢偗偱丄帺嶌僐儞僺儏乕僞乕偦偺俀偺偍幨恀偱偡丅

乧側偵偙偺僈儔僋僞丠偭偰姶偠偐傕偱偡偑乕丄

堦墳僆儕僕僫儖偺係倐倝倲俠俹倀偱偛偞偄傑偡丅

偊乕偲丄惓妋偵偼俠俹倀亄僋儘僢僋僕僃僱儗乕僞乕亄俼俷俵亄俬乛俷偲偄偆僐僩偵側傝傑偡丅

僘儔僢偲暲傫偱傞DIP-SW偑俼俷俵偹丅

偨傇傫恖椶巎忋偱嵟掅擻椡偺僐儞僺儏乕僞乕側偺偱偼側偄偐偲偄偆

帺晧偼偁傝傑偡乮徫乯丅

偪側傒偵乽僨傿僗僾儗乕僗儊儞僩晅偒儗僕僗僞娫愙僕儍儞僾乿側偳偲偄偆嬅偭偨柦椷傕偁傝傑偡偑丄

僾儘僌儔儉儊儌儕乕偑侾俇僗僥僢僾暘偟偐側偄偺偱丂偁傑傝堄枴柍偄偱偡丅

惂嶌偼俀侽侽俁擭偺俀寧崰側傫偱偡偑

夞楬偺尨宆偼俀侽擭埲忋慜偵峫偊偨傕偺偱偡丅

夝傝傗偡偔尵偊偽丂暿儅偱埳夑栰僇僶娵偑楢嵹偝傟偰偨崰丅

傕偭偲尵偊偽抾杮愹偑僨價儏乕偟偨崰丅

乮夝傝偯傜偔尵偊偽PC8001偑搊応偡傞捈慜偁偨傝丠乯

摉帪丄MC6800偲偄偆8bit偺CPU傪巊偭偰儅僀僐儞傪慻傒棫偰偰偨傝偟偨偺偱偡偑乕丄

偳偆偵傕CPU偺拞恎偑

婥偵側偭偰

婥偵側偭偰

婥偵側偭偰

棊偪偙傏傟偮偮偁偭偨悢妛嘥偺庼嬈拞偵偼摿偵婥偵側偭偰偨傝偟偨傢偗偱偡丅

乮寢壥丄悢妛偼儂儞僩偵棊偪偙傏傟偨傢偗偱偡偑乯

崱偐傜峫偊傟偽彂愋側傝偱挷傋傟偽椙偐偭偨偺偐傕抦傟傑偣傫偑丄

摉帪偺帺暘偵偼偦偙傑偱偺抦宐偑柍偐偭偨傜偟偔

悢妛偺僲乕僩偼俠俹倀偺弌棃懝側偄傒偨偄側夞楬恾乮偲偄偆傛傝棊彂偒乯偩傜偗忬懺丅

偱丄壗偐偺攺巕偵俠俹倀偺婎杮峔憿傪巚偄偮偄偨傢偗偱偡偑丄

巆擮側偑傜僉僢僇働偼椙偔妎偊偰傑偣傫丅

妋偐俠俹倀偺柦椷幚峴偺僋儘僢僋悢偑僸儞僩偩偭偨傛偆側婥偑偟傑偡丅

乧偄傗丄僸儞僩偲偄偆傎偳偠傖側偄偺偐傕偱偡偑丄

椺偊偽壛嶼柦椷偲偐偼乮柦椷僼僃僢僠傪彍偗偽乯侾僋儘僢僋偱姰椆偡傞傢偗偱偡傛丅

偮傑傝丄偦傫側偵僼僋僓僣側僐僩傪傗偭偰傞傢偗偠傖側偝偦偆偩偧丄偲偐

偦傫側偺偑偒偭偐偗偩偭偨偐傕抦傟傑偣傫丅

傑丄摉帪偺僈僉偳傕偼丂偦傫側僐僩偵偆偮偮傪敳偐偟偨惵弔傪偍偔偭偰偨傢偗偩傛丅

仠偪側傒偵弶傔偰嶌偭偨MC6800巊梡偺儅僀僐儞偱偡偑丄偝偡偑偵偙偺帪偼彂愋偺捠傝偺夞楬偱嶌傝傑偟偨丅

嶲峫偵偟偰偄偨偺偼乽巹偩偗偺儅僀僐儞丒愝寁仌惂嶌乮俠俻弌斉幮乯乿乮僞僀僩儖偼偪傚偭偲偆傠妎偊乯偲偄偆杮偱丄

摉帪偼壗傕峫偊偢偵堦惗寽柦撉傫偱偄偨傝偟偰偨偺偱偡偑

崱偐傜峫偊傞偲傕偺偡偛偄柤挊偩偭偨偲巚偄傑偡丅

儅僀僋儘僾儘僙僢僒傪埖偆忋偱昁梫側抦幆丄偮傑傝儊儌儕偲偺愙懕偐傜妱傝崬傒丒俢俵俙偵偄偨傞傑偱

乮崅峑惗偵偱傕棟夝偱偒傞偔傜偄偵乯偲偰傕挌擩偵彂偐傟偰偄傑偟偨丅

偊乕偲丄偙偙偱尵偆乽挌擩乿偲偼儁乕僕悢傪妱偔丄偲偄偆堄枴偱偼偁傝傑偣傫丅偲偄偆偐

儁乕僕悢偲偐暥帤偑傗偨傜偲懡偄杮偼丂偁傞堄枴庤敳偒偩偲巚偆丅

偱傕偦傟埲忋偵偙偺杮偼乽怱偵巆傞乿杮偩偭偨傛偆偵巚偊傑偡丅

乧偲偄偆偐丄偦偺堦撉幰偱偁偭偨帺暘偼 偦偺惃偄偱MC68000儅僔儞傑偱敋憱偟偪傑偭偨傢偗偱偡偟丅